新闻

洪凌 深入中国山水腹地

2015-12-16

文|Art289记者 管鹍鹏

图丨Art289摄影记者 李毓琪 发自黄山

Art289 编辑 陈静怡

©本文系Art289原创,未经授权,谢绝转载

2015年12月2日,北京中国美术馆,次日在故宫举行作品研讨会;2016年7月14日至9月24日,伦敦亚非学院美术馆;2016年10月25日至2017年2月28日,爱尔兰切斯特比提博物馆,这是洪凌世界巡回展的行程。

中国艺术家的国际路线图往往是威尼斯双年展、卡塞尔文献展、大都会博物馆、古根海姆艺术博物馆,洪凌似乎完全不在这个系统里,所以,洪凌至今是中国当代艺术中一个出现频率并不算高的名字。

洪凌的艺术的确难以归类。他用油画表现中国山水,或者说把山水所承载的中国文化精神引入现代程式的努力,已经持续了二十多年。自上世纪90年代起,洪凌一点点把自己艺术与生命的重心搬离北京,迁至黄山脚下,从现当代艺术的潮头上撤下来,回到中国文化精神的根脉上。

对洪凌来说,这个迁移过程既是对心性体认的地理落实,更带着一种文化选择的勇气和决绝。“进入皖南,犹如回到了母体,进入子宫,有了孕育生命的感觉,”洪凌在他的《黄山笔记》中如此描述这一迁移的重要性。

1982年秋,洪凌南下写生,与这个心灵落脚点宿命般地相遇了。沿水系从杭州一路往上走,坐在“小铁工厂”似的长途汽车上,新安江两岸的山水村落像长卷一样展开。洪凌几度想要下车停一停,但司机告诉他,你要下了车,就只能等明天再走了。

“那个时候我就想,要是有钱,一定跑到这儿做一个工作室,在这儿画画。”落脚皖南,成了洪凌的一个梦,这场梦,一做就是10年。1991年,故地重游,年近不惑的洪凌觉得不能再等了。他在屯溪找了两亩地,前面是水,背靠一座小山,开始建房子。

周围的人也对这个北方来的大胡子颇为好奇,对他的房子产生了各种猜测。洪凌的洋楼和徽州的民居大异其趣,曾有人以为这里在建的是一座教堂,只是迟迟不见装上十字架。

二十多年来,洪凌的工作室从一座两层的西式小楼生长为典型的中国园林,名曰“洪庐”。洪庐一直在生长,它变成现在的模样,不是设计出来的。洪凌喜欢收藏当地的建筑构件和装饰,往往是先收了一件东西,为了安置它,就做点改建工作,时间长了,当初洋楼模样完全被淹没。洪凌的房子越建越古老,与周围的自然越来越和谐。在皖南待惯了的洪凌还和几个朋友承包了一片地,一泓水,种菜养鱼,取名“红星农场”。

他的艺术也经历了同样的生长过程,由西而中。在这里,洪凌重新构筑了自己的生命框架,也安顿了他的艺术,使其走向成熟。洪凌最初源于对自然山水的震颤而选址于此,却又冥冥之中踩在了中国山水文化的腹地上。

洪凌《造化黄山》布面油画 200×300cm 2011年

洪凌《凝碧》 布面油画 180×150cm 2011年

洪凌《俯仰桑榆》 布面油画 250×530cm 2015年

选择与你内心最近的东西,抓住它,守住它

而洪凌在艺术中展现的,绝非一山之奇。围绕黄山一带创作的古代画家,无论叫“新安画派”还是“黄山画派”,在审美上多趋冷逸、古淡,而洪凌手底所作,则是一片混沌,勃发、繁茂,有种庄重、华滋的庙堂气度。

洪凌山水的着眼点,也绝非写一地风物,用他的说法,自己选择黄山落脚,“你坐在这儿就像进入中国的腹地一样,自然地进入”,而他想在艺术中达成的,是展现中国“大文化的呼吸”,吐纳南北。

在艺术气象上,洪凌越过元、明,力接两宋。这一选择最见洪凌的胸襟和眼光,他说:“中国人后来的文化里面,在绘画上大概体现为两派,一派崇宋,一派崇元。前者就是我们今天说的主旋律,最明显的是明四家;后者是在野的,像弘仁、八大,比较个人化。”而洪凌着意者,并不在官方与在野的分较,而是内在文化气象的区别。

“要看透一些东西,就选择一个开阔的地方;要选择你精神的家园,要选择跟你内心最近的东西,要死死地抓住它、守住它,有这个前提以后,你去看什么都行。”洪凌这番话,诚为智者之言。人在面临选择时,格局需大,于立足处,又不能远离自己的心性,“要相信你自己就是这样一个人,能否走通这条路,要看你内心是不是有强大的动力和渴望。”

洪凌《故乡人之一》 布面油画 180×190cm 1987年

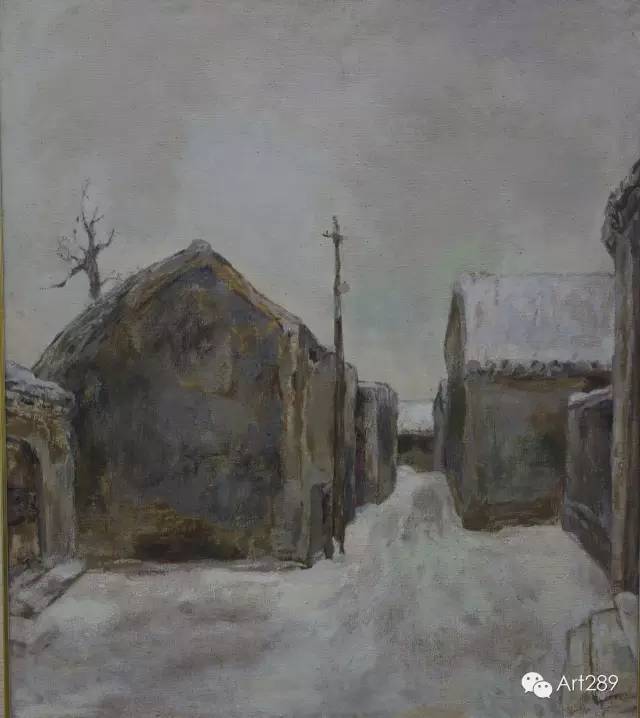

洪凌《胡同系列4》 布面油画 70×80cm 1986年

洪凌《如虹》 布面油画 200×300cm 2015年

13个馒头和 “第一口奶”

洪凌作品面貌的形成亦与经历、心性相连。而亲近山水,是洪凌的天性。他在北京长大,但“从小精神上就没有一个依附点,”面对西单商场之类的场所,洪凌从来提不起精神,而幼年时父亲带他到西山时那种“莫名的激动”至今仍记得。现在,虽然家人都在北京,但对洪凌来说,每次回黄山才更有回家的心境。

洪凌爱吃,也爱做饭,中餐、西餐,没他不会做的;野味、海鲜没他不会收拾的。洪庐的厨房里,总是几个大男人在忙。几个工人常年在这里拆拆建建,都住在园子里,跟家人一样,一起吃,一起做,手艺颇够水准。做饭对洪凌来说是大事,犹如将军布阵,头天想好菜单,第二天早上去菜市,食材买好,进厨房,几个人三下五除二就是一桌好菜。在创作陷入胶着状态时,做饭成了他最好的调剂动作。

洪庐虽远,但从不缺访客,其中有中央美术学院的同事,各地的艺术家,台湾的林百里、曹兴诚等著名藏家,也有欧洲来的朋友。早些年,一提“画画的老洪”,出租车司机都知道。洪凌开玩笑说:“我该是黄山的荣誉市民。”在黄山待久了,当地的朋友也多了起来,古董商王德龙、国画家郭江华一有空就来洪庐,有事帮帮忙,没事就单纯喝茶聊天吃饭。洪庐没什么规矩,自自在在,天冷了随时往壁炉前一坐,添柴火烤肉烤红薯。

所以,洪凌的山水很少萧索荒寒,总是带着热力。黄山的秋色,在他的作品中灿烂得耀眼,每一寸都透着生命的喜悦;即使画雪景,也有种要冒出烟来的热。什么样的人看到什么样的自然:洪凌看雪,看的是雪下植被的生命;看江南的水,看到的是浓稠的人味儿;看古桥,看到的是历史的厚重。在他笔下,南方不是虚灵、飘逸,而是浓郁、醇厚。

他常说自己是隔代遗传,父母都不画画,但祖父是云南当地的画匠,而他做菜的本事则遗传自外祖母。外祖父何澄一对洪凌在艺术上产生了直接影响,老人曾做过梁启超的秘书,精通国学,在故宫任过职,晚年还受康同璧之托,整理过康有为的资料,但未竟而逝。

洪凌从小就爱画画,“上幼儿园时就是班里画得最好的”。上初二时,他无意间发现外公留下的《故宫周刊》,当时外祖母差点拿去卖废纸。这堆刊物成了洪凌的山水启蒙,因为其中印了大量的历代名画,范宽、董其昌、“四王”,洪凌的“第一口奶”很有质量。这一年,洪凌14岁,正式学画也始于此时,母亲给他找了个老师,教他国画,“学画花鸟,临摹山水,但似乎不太尽兴”。16岁时,洪凌第一次看见油画:“我母亲有一本笔记本,印了几个彩页,我一看,哇,这么真实。里面有拉斐尔的画,看着真好。再一翻,还有人体,看着脸红。后来就学油画了。”

正当“文革”,洪凌学油画不久就去大兴县插队。很多知青不喜欢干农活,洪凌却几乎天天满工,没停过,也不偷懒,让干什么就干什么。洪凌有劲,打麦子的时候,能扛一两百斤的麻袋。冬天挖河,精壮劳力才能去,活重,伙食也好,顿顿吃馒头,早上起来4个,中午5个,晚上4个,一天13个馒头,少吃一个都不行。“有一天晚上不舒服,少吃了一个馒头,第二天早上还是不舒服,又少吃一个。上工干活,7点钟开工,结果干到快11点的时候,我是一点劲都没有了,铁铲都拿不动,更别说挖土,不是生病,就是没劲,能量没有了,差两个馒头呢。那时候肚子里没油水,就是一层皮。”

幸运的是,1976年,“四人帮”垮台,环境变得宽松,洪凌“被赦免上了大学”。学校老师跑了老远到洪凌插队的村里,当场考试,让洪凌画头像,还交了几张平时的画。老师回去以后在系里说,这孩子的出身不属于无产阶级,也不属于贫下中农,本不能成为工农兵学生,但是他全年都出工,表现很好,画得也不错。就这样,洪凌赶上了最后一届“工农兵大学”。

洪凌《水墨之十六》 纸本水墨 90×95cm 2015年

洪凌《松骨》 布面油画 190×250cm 2014年

洪凌《窅然空寂》 布面油画 250×190cm×3 2014年

洪凌《野山》 布面油画 180×190cm 1988年

洪凌《玉雪成春》 布面油画 160×250cm 2014年

10年读懂现代,20年读懂母体

虽然在学校接受的是苏式油画教育,但洪凌对现代派油画的了解比很多人都早。翻译家叶汝琏是父亲的朋友,也成了洪凌的朋友,他在上世纪70年代末就向洪凌介绍过梵•高、塞尚和毕加索的作品。洪凌早期的现代油画实践集中在表现主义方向上,但洪凌的表现主义从没有走到狰狞、剧烈中去,他笔下的风景总是触摸式的,而不是撕扯的。

洪凌对世界的理解是温厚的,他不喜欢极端,也不追逐前卫。30年前“85新潮”如火如荼的时候,他基本上没什么感觉。但出风头的展览洪凌也没少参加,如1988年的“首届中国油画人体艺术大展”、1989年的“8人油画展”,都是现当代美术史上的重要展览,他还参加过1997年的“威尼斯双年展”。1980年代末,洪凌一度画起了抽象,在当时的中国,绘画能走到抽象,已经算走到最前端了,洪凌却突然在此时转身,回到山水,让很多人大惑不解。

对洪凌来说,这种转变却有着明确动因:表现主义那种血淋淋的表达让他觉得别扭,那不是他的真实体认;而抽象绘画又让他感到“一脚踩空了”。转向山水是个寻找根基的过程,这个根基,还要能同时安顿个人体验和文化认知,所以洪凌更愿意把自己现在的创作放在中国的“山水”系统中,而不用“风景”这一称谓。在皈依山水文化之前,洪凌画过很多风景写生,与画人比起来,他的画笔与自然的契合度更高。

1990年前后,洪凌拿出了第一阶段油画山水的成果,请美术史论系的老师过来讨论。支持和反对的都有,支持者认为洪凌可能会开辟出一条新路,反对者觉得如果洪凌在表现主义的道路上继续走下去,可能更容易出成绩。洪凌把《野山》《寒雪》《初夏》称作自己转向山水后第一阶段的三部曲,虽然油画和中国意蕴的结合还有些生硬,《野山》的构图里还有明显的国画图式,但到了《初夏》和《寒雪》,洪凌已经形成一套基本方式,图式的展现已经让位于内在精神的追索。

其实,洪凌在1990年代初还吃不太准,不知道这条路走不走得通,因为毕竟没人这么做过,但既然有人支持,就继续试试看。正是在这个节骨眼上,洪凌做出了那个疯狂的决定——在黄山建工作室。在黄山画画,一得山水滋养,二不用像在北京那样整日被各种潮流干扰。洪凌能坚定下来,也多亏有这片自然做靠山,正如他在《黄山笔记》里所写:“如果我在绘画中,由于稚嫩,由于惶恐,由于畏惧,不断地跌倒,将我扶起来的则是万千重山。”

然而,信念完成不了艺术,特别是画山水,最讲工夫;要把山水带入现代程序,则更吃工夫。“现代艺术的端口是慢慢进来的,而你面对的又是山水——中国多少代人耕耘的这块母体,没有十年二十年是读不懂的。你既要读古人,又要对现代有认识,同时要养心养气”,洪凌说,做这样一件事,“肯定要有点憨劲”。

这股憨劲支撑了洪凌20年。1997年以后,洪凌吸收了格列柯、赵无极的技巧,同时把抽象表现主义的方法引入自己的创作,开始使用泼洒,更大胆,画面更自由、随机,让笔墨冲撞、流动起来,手法日趋丰富,“整个画面逐渐进入了打开的状态”。

20年来,洪凌的油画山水之路越走越自由,怀疑和否定越来越少,重视和激赏越来越多。2012年伦敦亚洲艺术周期间,洪凌在伦敦亚洲艺术基金会办展览,展览结束,就收到了一份邀请,年届八旬的基金会主席约翰•博伊(Sir John Boyd)邀请他喝下午茶。博伊的秘书告诉洪凌,基金会天天有展览,但老爷子从来没约见过艺术家。二人见面,博伊上来就说,我们知道的中国艺术家都是徐冰那样的,他们的艺术都是受我们西方的影响,但“你的画,只有中国人能画”。

洪凌艺术探索的特殊性,使人们很难从艺术史的角度给它一个位置,但相关的争论已经出现。洪凌对这些争论选择不闻不问:“我画画不是冲着美术史,跟美术史没有关系。我只是选择一种生活方式,过一辈子,和我自己的生命和工作有关系。”

Art289 对话 洪凌

在黄山脚下学会品读自然

Art289:一年有多少时间待在“洪庐”?

洪凌:我刚建好房子的时候大概是半年,因为那时还要在中央美术学院教课半年。后来有时会出国,或者有些别的事情,所以我以前大概一年中有4至6个月待在这里。

Art289:现在呢?

洪凌:大概从五六年前,我每年要待上七八个月,除了教书,基本上都在这里。因为这段时间展览做得比较多,所以画画时间也多,而且这几年的状态比较好,很想画。

我在这里的生活基本上变成了独居式的,但来往的朋友比较多,朋友来了,就可以住在这儿,彻夜长谈,在这里厮混。虽然看起来我是选择了乡下,但是它反而变成了一个聚集地。

Art289:房子刚建好的时候什么情景?

洪凌:刚建好的时候,这么大的房子就我一个人,没有别人了。晚上房子用的木头受力不同,它会响,经常吓我一跳。我那个时候特别好玩,种了满园子菊花。秋天的时候,一场又一场雨,菊花被淋得趴在地上,蓬头垢面的。那时候我一个人住在这,冻得直哆嗦,也没有朋友,看着非常伤感。

Art289:这里自然环境还是比北京好些。

洪凌:我除了在北京上课以外,吃的、喝的、呼吸的空气都是这边的,看到的自然山水也是这边的,基本上是被这块山水养育着,要不然坚持不下来。

Art289:是不是在这里画了很多写生?

洪凌:原来多,拎上画箱、开着车就出去画,画了很多。但后来我逐渐养成了一种真正去读、去品的方式。

老实说,我都没法教学生,他们就是拎着箱子在写生。我说你们多去看看,但他们不知道怎么画,视觉的记忆力没练出来。为什么要靠视觉记忆力?因为你在品读自然的过程中,它这个活体最后要进入你,产生影响。你看了以后,会有一个在冥想中的幻化的过程,会在你脑子里形成一个新的、综合的东西,再由你的心表达出来,加入你自己的东西。

我们中国文化中很重要的一个观念就是“万物皆生命”,你不是作为一个主体在观看一个客体,你也是一个有灵性的生命。灵性共通的时候,叫“天人合一”,这个过程不分你我,已经融为一体。

两种文化的碰撞就像两支足球队

Art289:这么多年,如果你压根在这里待着也就算了,但你又在北京教书,那里的艺术现场每天都发生很多事情,出现各种言论,这种东西会对你产生影响吗?

洪凌:如果大家都去主流、都去核心、都去振荡,总得有一两个人安静下来做一些跟前面衔接的事情。艺术说到底,其实由你是一个什么样的人,决定了你可以做什么样的事,你心无旁鹜地一直做下去就是了,其他的事情,你大可不必管。我们这个艺术生态里有徐冰,有蔡国强就够了,你干吗去凑那个热闹,因为你不是那样的人。

Art289:你说宋代的绘画是集体唱着一首圣歌,有王气,这个王气该怎么理解?

洪凌:虽然朝代一直都在更替,皇帝也换了一个又一个,但是儒家的这套东西都在,人心也都在。

在宋代,人们内心有一个核心的东西,共同的东西,而“自我”被消解、淡忘,他们会融入那个文化整体。你看宋代这些人画画都差不多,都在一个乐谱上,大家为一个旋律不断地补充,每个人只是一个小的变化,但是都为了大的核心用心地唱着同一首圣歌。

到了元以后,人分几等了,原来大家都是一样的,一个国家所有的东西是完整而和谐的,突然蒙古人和满人都高人一等了,主体就破碎了,宋代的王气,包括圣歌一样的声音,他们听不到。

Art289:你在学院里似乎没接受过专门的传统艺术训练,学的是油画?

洪凌:我最早学的是中国画,但不是在学校,后来就学油画。

西方文化对中国文化的影响,我们从最初的抵制到自觉,再到疯狂,最后变得完全没有任何抵抗力,甚至没有任何选择,整个过程从晚清,也就是“五四”运动起到现在,将近一百年。

西方文化大举进入的时候,影响的层面太宽了,因为我们一直憋着,闭关锁国。一次是清朝的闭关锁国,接下来有了民国的大辩论,但1949年以后,又开始闭关锁国。不过1949年的闭关锁国,开了一个口子,受到苏联的影响,但其实还是西方的。

我们很长一段时间处在一个很奇特的文化状态,西方文化进入中国这个时机,刚好是我们最混乱最弱的时候。如果中国当时是强盛的,对西方文化自然就没有那么强的抵触。

Art289:如果我们自身的文化消化能力还在?

洪凌:对,如果消化能力还在,我们还可以跟它正面碰撞,最后可以形成一个非常大的、灿烂的局面,因为我们的文化参与进来了,被激活了。但是我们与这个局面失之交臂了,所以挺悲哀的,这也是人类的悲哀。现在我们就是全面吸收,在短短的时间里面,就艺术来讲, 我们连绘画还没有跟它碰撞好,多媒体、行为、装置就都进来了。

我写生、画油画、教书那么多年,用的都是西方文化里的那套东西,当我们跟西方碰面的时候,它是那么庞大,我们让他们进来的时候,必须把它切成蛋糕,你要一块,他分一块。

而现在的人都去取同一块蛋糕——我们叫做“现代”、“前卫”的那块蛋糕。就像踢足球一样,那边是后卫中场前锋,我这边也应该是后卫中场前锋,两相博弈的时候,心态也会好些。我们中国人现在的心态是都想当前锋,没有人去当守门员,又没有中间的传递者,都想踢临门那一脚,能不被打成筛子?

Art289:问题也不全出在创作者这里,我们现在文化体制也成问题。

洪凌:买画的人懂画,欣赏你的艺术,美术馆、博物馆有正常的分析和评价系统,好的东西能够进去,这才是一个健康的文化体制。而在一种非正常的状态下,所有的东西都是虚的、打问号的。买画的人未必喜欢你的画,可能更喜欢钱,进入博物馆、美术馆的藏品可能都是靠关系。