新聞

【封面人物】毛旭輝:紅土的恩賜

2015-09-29

(來源:《東方藝術大家》微信公眾號, 2015《東方藝術大家》雜志第333期封面人物)

本文獻給在過去十多年來的許多不眠之夜,同在一起喝酒,懷著同樣夢想的南方之子們。為了“那個存在”我們曾一道苦苦掙扎在精神無邊的深淵裡。此文作為我對他(她)們深深的愛。作為對那些躁動年華的紀念。那時我們有太多的激情和勇氣去抗拒生存的蒼白和平庸。

- 大毛

忠實於大地罷,不要信任那些侈談超大地的希望的人!

健康、完善而方正的肉體,說話當然更忠誠些,更純潔些,而它他談著大地的意義。

——尼采《查拉斯特拉說》

我的感情開放了,猶如一種宗教,你能領悟這一點嗎?任何感覺都是一種無窮盡的“存在”。感覺對於我們來說是一種奇特的刺激。

——紀德《地上的糧食》

毛旭輝 《圭山組畫:山村三月》布面油畫 70x135cm 1986

你見過真正的紅土地嗎?新鮮的,請到老圭山來!

你想喝到香醇的包谷嗎?沒摻過水的,請到老圭山來!

你想追尋逝去的田園牧歌嗎?夢幻般的,請到老圭山來!

當我寫下這類似現代流行廣告用語的句子,我是發自心中純正的情感。就像一個人不能輕易地說出,我愛或我恨。

我的熱情便是我的真誠。

毛旭輝《圭山組畫 · 紅土的恩賜 ——春天的綠樹枝》布面油畫 80x120cm 1987

我並非是一個撒尼人,一個趕牛車的漢子,但我眷戀紅土就是在眷戀孩童時代的夢。這個夢在紅土上無數次的誕生。輕柔、粗獷……在我的感覺中,它們以無數的形象在嚮我呼喚。我聽到了各種聲音,各種聲音混合出的奇特音響。

紅土保留了我所有的夢。紅土本身就是夢——大地的夢,它充滿愛的激情。松濤在山野中震顫的時候,你仰臥的身軀是否感覺到大地的顫動?!

麥青,我總覺得這並非是我們第一次來到山野裡;也並非是我第一次在紅土上散步,享受春天帶著涼意的躁動;這個並非是夢幻。人們長期以來對於夢不以為然,認為夢是虛假的。而我始終覺得夢就是一種現實。一種充滿溫情和魅力的和諧。一種存在。

毛旭輝《圭山組畫 · 紅土上的相遇》布面油畫 80x100cm 1985

麥青,你這名字多麼美好。你在一天清晨的散步中對我說,這名字是在紅土上取的。我相信。那個偉大的孤獨散步者盧梭[ 讓-雅克·盧梭,法國杰出的啟蒙思想家和文學家,著有《一個孤獨散步者的夢想》等著作。]也會相信。他在法蘭西的鄉間和葡萄園漫步,沉思著自然。為遇到一株新草而興奮。為遇到一種新鮮的感覺而欣慰。凡自然之子都會相信的。在紅土中只有真誠。只有愛。

這是一些難忘的日子。我們躺在山腳下,背靠大地,面對晴空。松樹在眼前呼呼地擺動。耀眼的陽光穿過針葉撒在臉上,撒在眼睛裡。天空忽而白忽而藍,忽而又是紅的。那紅裡有綠色的深點。白雲從我們背靠的山頂上飄過,一朵接一朵。有快有慢。有時就在眼前散開了,像傘那樣從一個點撐開,然後瓦解,溶進無窮盡的天幕中。他們散開了,又在另一個時刻,另一個地點聚合,成為一團。永無固定的形狀,也無停止的瞬間。

麥青,你喜歡那些用石板鋪成的村道。彎曲的,起伏的村道。我也一樣。村道兩旁用石塊壘成高高低低的矮墻。黃昏時,羊群從山裡放牧歸來,那急促和細碎的腳步踏在石板上的聲響和領頭羊脖子上掛著的銅鈴發出的松散的令人迷醉的叮鈴鐺啷的金屬聲,一陣陣地回蕩在靜謐而輝煌的夕陽中。牧羊女純樸的身影緩緩地尾隨著羊群。她不時地揮動著手裡的綠樹枝吆喝著,發出一種和山野異常諧調的聲音,那種羊兒能聽懂的調子。她在我們眼前走過,就像是法國十九世紀巴比松畫派[ 巴比松畫派,法國十九世紀中葉在巴黎附近的楓丹白露森林裡聚集了一批專門描繪風景的畫家,在美術史上有很大的影響。]筆下的牧羊女,那目光安閒,甚至就是神秘。偉大的米勒[ 米勒,法國巴比松畫派的大師之一,代表作有《播種者》、《拾穗者》、《晚鍾》等。],我只有在黃昏的紅土上,才領悟了您作品的永恒價值。那種永恒的惆悵和莊嚴曾深深地籠罩著我。

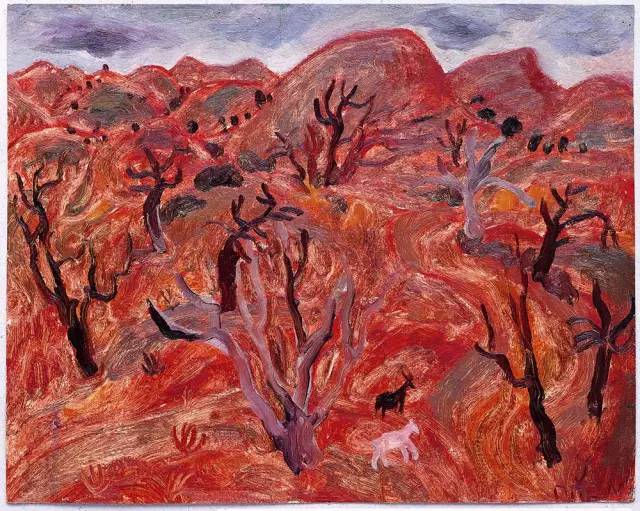

毛旭輝 《紅土的恩賜 · 夏天的聲音》 布面油畫 170x169cm 1987

太陽要落山了,大地模糊了起來,天空顯得更加絢爛和清晰。當我們站在紅土上領略這牧歌式的圖景時,我感到一陣不安。當我們被眼前的一切吸引和感動時,我們只是置於那個存在之外。我們僅僅只是一個局外人,一個好不相干的人。在牧羊女和羊群的目光中,我們這種陶醉也是不可理解的。只有站在“存在”之外,才對“存在”感到興趣。存在之中的事物並不感覺到存在。它就是那樣。天然地呈現著自身。閃光也罷,安閒也罷,一切順其自然。這是無須思索的。一棵桉樹搖曳著,發出聲音,或者安靜地垂著頭,默不作聲。這是不假思索的事情。更無須理解和認識。然而它必定是合理的,美麗的。它充滿詩意。它本身就是詩,詩的本身。

當我們在感覺著存在時,我們已經在存在之外了。處於另一種存在。

無論我們有意還是無意地去觀察和感覺世界,我們都去觀察和感覺世界,我們都在某種程度上與世界分離了。

麥青,你我都長久地生活在各種觀念存在的錯亂之中了。

毛旭輝《圭山三月》纖維板上油畫 90×100cm 1986

來到老圭山這些山野之中,對我來說無疑是一種逃避。但更像是一次治療和拯救。當你我面對質樸的存在感到大驚小怪時,已經掩飾不住我們內心的匱乏。

我們長久地生活在都市的人群中。行走在接到兩旁排列的樹下。被各種喧嘩、狂躁、平庸的灰塵覆蓋著;被各種荒唐的舉止,麻木的面孔以及無內容的笑擠壓著。

你我的生活長久地被劃在了形式之中。形式主義的生活導致情感千篇一律。那些貌似合理的生活方式導致生命的危機。

於是我們來了,像一次真正的出走!沿著柏油路面走出了都市的城堡。踏進了山野和田間的路徑,那些散發著大地芬芳氣息的路徑。這是三月的日子,梨花和桃花已經過了它們開放的鼎盛時期。不過它們仍保持著銀色和桃紅的溫柔面容,迎接著疲倦的靈魂。

毛旭輝 《紅土之母之三》 布面油畫 43.5x90cm 1987

麥青,在山野裡,你變得容光煥發。不過你那都市樣式的發型,在這裡顯得多麼滑稽。豈止是發型,我們的服裝、膚色、表情從頭到腳都與這紅土大地格格不入。你我就像滑稽的插圖拼貼在大自然中,盡管無地自容,我們還是來了。這是改變形象的機會。

這紅土有多紅,那松林和灌木叢就有多綠。我們坐在紫灰色的石頭上,眼睛裡灌滿了紅土的顏色。望著眼前兩座錐形小山間的腹地,沒有思想。聽著風把林濤推過腹地,驚動著在那裡吃草的黑山羊和白綿陽。牧羊狗在叫著。撒尼漢子趕著黃牛,扶著鐵犁在耕地,在腹地間來來往往。紅土上犁出道道排列著的弧線。這就是人類遠古生存的圖景——伊甸園內的耕耘和牧放圖。盡管圣經中的伊甸之園裡,亞當和夏娃並不耕耘,只是吃著樹上的野果。但眼前這番寧靜勞作的圖像,更接近我對伊甸之園的想像。勞作發自一種自然本性和一種簡樸的希望。這種勞作的節奏與季節的變化融為一體。人的勞作與自然的勞作是同一意義上的勞作。自然運用著陽光、雨露、風和空氣;撒尼人使用自製的工具,付出汗水。它們來自同一目的,也走嚮同一目的。

毛旭輝 《 圭山寫生》 紙本油畫 43x54cm 1986

我們就這樣坐著,像一尊原始的木雕。沒有時間感。我想起亨利·摩爾[ 亨利·摩爾,英國二十世紀最著名的雕塑家,作品具有抽象和原始的風格。]的青銅雕塑《國王和王後》,正是這樣坐在英國鄉間的山崗上。人們打他們身旁走過,或者就坐在他們一旁。沐浴著陽光,望著天空和山巒的弧線。太陽在他們臉上劃下陰影。風從遠方來。

麥青,來到這裡,我發現你對聲音極為敏感,這使我大為慚愧。當你在聆聽大地的聲音時,我竟帶著一個可笑的“隨身聽”,耳機裡放著流行音樂,自我感覺良好。為此我被你大大地嘲弄了一番。盡管我極力想為自己辯護,但事實上我找不到更充分的理由來對抗你措詞嚴厲的話:音樂在這裡是噪音。我在山野裡漲紅了臉,帶著一副城裡人可笑的自尊感。不過從那以後在紅土上我再也不聽所謂的音樂了。我開始注意真正的音樂。這音樂就在大地上顫動,在山谷間鳴唱。松樹林和桉樹林是不同的聲部;巖石旁的灌木叢是低音部分,各種無名鳥的叫聲在跳躍、穿插在各聲部之間;風把握著節奏。大地音樂伴隨著圖像不斷地進行著,梨花隨著音響的震動而落花片片,撒滿山谷。這白色的飄落並非傷感也不是哀悼。它沒有絲毫令人沮喪的情調。有的只是夢幻般的撫慰;莫名的解脫;催人欲睡的吻。

毛旭輝 《圭山女》 紙本油畫 53x72cm 1987

麥青,我看著你睡在梨樹下睡得很甜,嘴微微張著。在睡眠中也沒有忘記呼吸這夢幻的境界。你已經在夢幻之中。這是真正的睡眠。沒有噩夢和騷亂,說你在盡情享受,毋寧說你在自在之中。你已同永恒之存在掛上了鉤。由於我愚蠢的清醒,目睹了牧羊女和黑山羊神性的目光那樣,在感覺裡占有你們的存在。正是在這個占有之時,我被驅除在這個存在之外。我為自己感到悲哀。我擺脫不掉的正是這麼多雜亂的思維運動。無用的運動。它阻礙我進入那個存在。進入自在的境界。我老在一旁觀望,而不是自我呈現。像桉樹那樣發出自己的聲音。這聲音匯合著自然萬物的呼吸。那樣均勻,那樣諧調。沒有一點是多余的或是不足的。所有的一切都恰到好處。

有時我會指責上蒼的不公,為何老是將我排除在那個存在之外呢?!我的敏感和思維成了我進入那個存在的障礙。而我卻無力逾越這個障礙。我只能隔岸相望,忍受孤寂。這好似在印證一個思想者便是一個孤獨者那樣的說法。我只是用我的意識與那個存在發生聯系。我的身心並沒有真正投入,與那個存在共享,互相給予。就像陽光和大地;山崗和雲霧;松林和草叢;農夫和田野那樣的關系。

我的感覺、思維,便是我的敵人。

我只好下這個結論了。因為我的存在與那個永恒的存在盡管只有一步之遙。但有本質的不同。當我渴望成為那個存在時,我只好悲哀。我注定成不了一棵桉樹和一個牧羊人。就像我開初說的,我不是一個撒尼人,一個趕牛車的漢子。

夜深了,紅土上的紅月亮在那些錐形的山頂上走著。我們在空曠的山腳下走著。帶著喝了包谷酒後朦朧醉意。聽著狗吠在曠野中回蕩。鳥兒安睡了,蟲子微弱的叫聲說明大地在酣息。我們朝越來越深的山腳走去,紅土上充滿了涼意。紅色變成了深褐色。它閉上了眼瞼。白天的印象成了一團夢幻。梨花灰白透明的調子浮在入睡的紅土上尤為奇異。一團團像松軟巨大的棉球,誘惑你鉆進去。把頭枕在上面,仰望群星。

夜空明凈,能看見雲還在天上移動。星星顯得很大很亮。你說好像是人造星星。這又是我們的不幸。長期呆在一個遠離星光的都市,當我們走近星光時,我們便感到迷惑。便開始用詞不當。站在充滿寒氣的紅土上那個存在用它無形的手,將我們攜帶著都市文明污垢的身軀輕輕托起,漫遊了夜空。傾聽了星光與大地的夜語;月亮與山崗的撫愛;灌木叢間小動物們的小吵小鬧。

毛旭輝《母親和兒子之二》 紙本油畫 51.5x70.5cm 1987

我們是如何回去的,已不重要。等我清醒時,天已大白。雞鳴狗叫,撒尼人忙忙碌碌的腳步踏在石板路上的聲音,把我抓回到我住的房間。這不是房間,是老鄉堆糧食和雜物的地方。我身邊就堆放著收獲不久的包谷。我是聞著這紅土果實的芳香入睡和醒來的。撒尼人用這包谷釀酒,換來大米。這是紅土的恩賜。我起來到外面與兩只在欄桿邊的黑山羊“閒聊”了一陣。它們那目光始終是神秘的。充滿悟性。它們知道些什麼。我們曾在山野裡相遇,它們嘴裡懸著青草和樹葉,然後在松樹林裡消失了。

又是黃昏。我在一片長滿紫羅蘭色的花海裡(撒尼人稱為“綠肥”)把麥青打扮成一個花神。她全身綴滿了紫羅蘭花的植物,只有眼睛、嘴唇可見。太陽在她的身後落下,她的形象模糊起來。在微風下拂動著,擴大著,微微地升騰著。山巒子在她身後退縮。巖石也在退縮。地平線被改變了,她的身影與天空構成了新的關系。她溶進黃昏的大地。一條新的地平線形成。這條顫動的模糊的地平線浮著一條金色的光帶。一群群的羊從她身下做過,沒有聲音。那一刻沒有聲音。她在巨大的寧靜中帶著倦意和安詳。目光沒有具體的指嚮,沒有語言,她使思維停頓。只把感覺給了我。我不知道站在何處,在干什麼。一切都模糊了,一切具體的概念都從地平線上墜落。

那個存在以單純奇異的形態,在瞬息之間令我的靈感驚詫、膨脹,然後死滅。此刻我的熱血變得涼涼的。不再有任何沖動。我是乎在那個存在之中了。我沒有把這種感覺嚮麥青透露。其實她是知道的。

之後的許多天裡,我就像騎著一匹馬在山野裡緩慢地走來走去。我不再有任何思想了。我時常躺在巖石上昏睡,任松樹在我旁邊呼啦啦地叫喚。我疲憊不堪,醒了又睡。就這樣在山上躺著。一個下午接一個下午地看著太陽光由直射轉為斜射。然後悄然落下。我想吃草。想把腳伸進紅土裡,不再起來,隨它怎麼長。從我的頭頂和手臂上長出像桉樹一般橢圓形的藍灰綠葉子。不過,隨便它長什麼綠葉,我渴望。

我只想留在曠野上。我沒有把這個念頭告訴麥青。不過我想她已覺察到了。隨它去吧,萬物不都是這樣的嗎?她仿佛在這樣說。

我似乎沒有了幸福感。也沒有煩惱。就像這紅土是無所謂幸福和煩惱的。那一套無意義的字眼與它是無關的,無用的,身外之物,隨它去吧。

當我變為自身的時候,以前與我相關的許多東西隨之失去了意義。變為了局外之物。你不必在觀念與觀念之間;意義與意義之間糾纏不休了。也不必去做那些“痛苦的選擇”。你就是你了。你就獨立於觀念之外與萬物相依的一份子。不再死亡和誕生。不再耿耿於懷和夢寐以求。你不再為你的存在開單據,索取發票。這裡金錢是什麼?藝術又是什麼?很多事都免了。伸展你的樹枝吧,盡情呼吸。伸開你的綠葉接住早晨的霧和雨滴。無論天陰天晴都坦然相處。是的,我該結束這樣的談話了。我是一個廢物。

今天我仍然是那樣的廢物。我曾苦苦地去感知那個存在。在圭山那些難於忘懷的日子裡,某些瞬間我也曾獲得過巨大的寧靜。有某些片刻我擺脫了強大的包裹著血肉之軀的那些所謂文明的外殼,露出了本性。紅土大地賜予了我的靈魂一種不可磨滅的宗教感情。如果內心中沒有這種情感的果實,我不知道如何應付漫長的人生面臨的無盡的煩惱。我想起童年時在大草坪上放風箏的情形,事隔幾十年後的今天,我才感到那番情趣的美妙。童年已經變成一個遙遠的夢境。那種無憂無慮,無所作為的時光成了我今天夢寐以求的想往。

某種意義上,我畢竟是自己感受的承受者和獲益者。但作為一個南方之子,有一點是肯定的,如果沒有紅土的存在,今天我仍是一無所知的。

初稿於1988年昆明和平村2號畫室,完稿於1997年棕樹營畫室。