新聞

洪凌 深入中國山水腹地

2015-12-16

文|Art289記者 管鹍鵬

圖丨Art289攝影記者 李毓琪 發自黃山

Art289 編輯 陳靜怡

©本文系Art289原創,未經授權,謝絕轉載

2015年12月2日,北京中國美術館,次日在故宮舉行作品研討會;2016年7月14日至9月24日,倫敦亞非學院美術館;2016年10月25日至2017年2月28日,愛爾蘭切斯特比提博物館,這是洪凌世界巡回展的行程。

中國藝術家的國際路線圖往往是威尼斯雙年展、卡塞爾文獻展、大都會博物館、古根海姆藝術博物館,洪凌似乎完全不在這個系統裡,所以,洪凌至今是中國當代藝術中一個出現頻率並不算高的名字。

洪凌的藝術的確難以歸類。他用油畫表現中國山水,或者說把山水所承載的中國文化精神引入現代程式的努力,已經持續了二十多年。自上世紀90年代起,洪凌一點點把自己藝術與生命的重心搬離北京,遷至黃山腳下,從現當代藝術的潮頭上撤下來,回到中國文化精神的根脈上。

對洪凌來說,這個遷移過程既是對心性體認的地理落實,更帶著一種文化選擇的勇氣和決絕。“進入皖南,猶如回到了母體,進入子宮,有了孕育生命的感覺,”洪凌在他的《黃山筆記》中如此描述這一遷移的重要性。

1982年秋,洪凌南下寫生,與這個心靈落腳點宿命般地相遇了。沿水系從杭州一路往上走,坐在“小鐵工廠”似的長途汽車上,新安江兩岸的山水村落像長卷一樣展開。洪凌幾度想要下車停一停,但司機告訴他,你要下了車,就只能等明天再走了。

“那個時候我就想,要是有錢,一定跑到這兒做一個工作室,在這兒畫畫。”落腳皖南,成了洪凌的一個夢,這場夢,一做就是10年。1991年,故地重遊,年近不惑的洪凌覺得不能再等了。他在屯溪找了兩畝地,前面是水,背靠一座小山,開始建房子。

周圍的人也對這個北方來的大胡子頗為好奇,對他的房子產生了各種猜測。洪凌的洋樓和徽州的民居大異其趣,曾有人以為這裡在建的是一座教堂,只是遲遲不見裝上十字架。

二十多年來,洪凌的工作室從一座兩層的西式小樓生長為典型的中國園林,名曰“洪廬”。洪廬一直在生長,它變成現在的模樣,不是設計出來的。洪凌喜歡收藏當地的建筑構件和裝飾,往往是先收了一件東西,為了安置它,就做點改建工作,時間長了,當初洋樓模樣完全被淹沒。洪凌的房子越建越古老,與周圍的自然越來越和諧。在皖南待慣了的洪凌還和幾個朋友承包了一片地,一泓水,種菜養魚,取名“紅星農場”。

他的藝術也經歷了同樣的生長過程,由西而中。在這裡,洪凌重新構筑了自己的生命框架,也安頓了他的藝術,使其走嚮成熟。洪凌最初源於對自然山水的震顫而選址於此,卻又冥冥之中踩在了中國山水文化的腹地上。

洪凌《造化黃山》布面油畫 200×300cm 2011年

洪凌《凝碧》 布面油畫 180×150cm 2011年

洪凌《俯仰桑榆》 布面油畫 250×530cm 2015年

選擇與你內心最近的東西,抓住它,守住它

而洪凌在藝術中展現的,絕非一山之奇。圍繞黃山一帶創作的古代畫家,無論叫“新安畫派”還是“黃山畫派”,在審美上多趨冷逸、古淡,而洪凌手底所作,則是一片混沌,勃發、繁茂,有種莊重、華滋的廟堂氣度。

洪凌山水的著眼點,也絕非寫一地風物,用他的說法,自己選擇黃山落腳,“你坐在這兒就像進入中國的腹地一樣,自然地進入”,而他想在藝術中達成的,是展現中國“大文化的呼吸”,吐納南北。

在藝術氣象上,洪凌越過元、明,力接兩宋。這一選擇最見洪凌的胸襟和眼光,他說:“中國人後來的文化裡面,在繪畫上大概體現為兩派,一派崇宋,一派崇元。前者就是我們今天說的主旋律,最明顯的是明四家;後者是在野的,像弘仁、八大,比較個人化。”而洪凌著意者,並不在官方與在野的分較,而是內在文化氣象的區別。

“要看透一些東西,就選擇一個開闊的地方;要選擇你精神的家園,要選擇跟你內心最近的東西,要死死地抓住它、守住它,有這個前提以後,你去看什麼都行。”洪凌這番話,誠為智者之言。人在面臨選擇時,格局需大,於立足處,又不能遠離自己的心性,“要相信你自己就是這樣一個人,能否走通這條路,要看你內心是不是有強大的動力和渴望。”

洪凌《故鄉人之一》 布面油畫 180×190cm 1987年

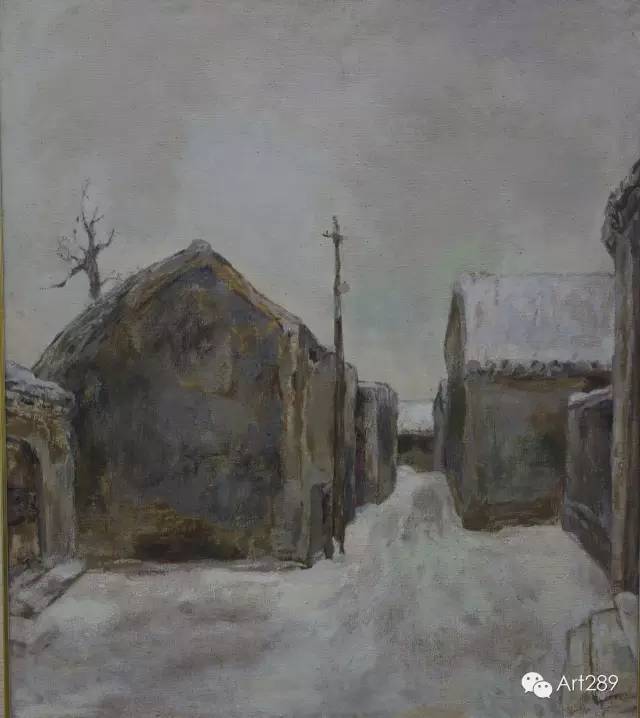

洪凌《胡同系列4》 布面油畫 70×80cm 1986年

洪凌《如虹》 布面油畫 200×300cm 2015年

13個饅頭和 “第一口奶”

洪凌作品面貌的形成亦與經歷、心性相連。而親近山水,是洪凌的天性。他在北京長大,但“從小精神上就沒有一個依附點,”面對西單商場之類的場所,洪凌從來提不起精神,而幼年時父親帶他到西山時那種“莫名的激動”至今仍記得。現在,雖然家人都在北京,但對洪凌來說,每次回黃山才更有回家的心境。

洪凌愛吃,也愛做飯,中餐、西餐,沒他不會做的;野味、海鮮沒他不會收拾的。洪廬的廚房裡,總是幾個大男人在忙。幾個工人常年在這裡拆拆建建,都住在園子裡,跟家人一樣,一起吃,一起做,手藝頗夠水準。做飯對洪凌來說是大事,猶如將軍布陣,頭天想好菜單,第二天早上去菜市,食材買好,進廚房,幾個人三下五除二就是一桌好菜。在創作陷入膠著狀態時,做飯成了他最好的調劑動作。

洪廬雖遠,但從不缺訪客,其中有中央美術學院的同事,各地的藝術家,臺灣的林百裡、曹興誠等著名藏家,也有歐洲來的朋友。早些年,一提“畫畫的老洪”,出租車司機都知道。洪凌開玩笑說:“我該是黃山的榮譽市民。”在黃山待久了,當地的朋友也多了起來,古董商王德龍、國畫家郭江華一有空就來洪廬,有事幫幫忙,沒事就單純喝茶聊天吃飯。洪廬沒什麼規矩,自自在在,天冷了隨時往壁爐前一坐,添柴火烤肉烤紅薯。

所以,洪凌的山水很少蕭索荒寒,總是帶著熱力。黃山的秋色,在他的作品中燦爛得耀眼,每一寸都透著生命的喜悅;即使畫雪景,也有種要冒出煙來的熱。什麼樣的人看到什麼樣的自然:洪凌看雪,看的是雪下植被的生命;看江南的水,看到的是濃稠的人味兒;看古橋,看到的是歷史的厚重。在他筆下,南方不是虛靈、飄逸,而是濃郁、醇厚。

他常說自己是隔代遺傳,父母都不畫畫,但祖父是雲南當地的畫匠,而他做菜的本事則遺傳自外祖母。外祖父何澄一對洪凌在藝術上產生了直接影響,老人曾做過梁啟超的秘書,精通國學,在故宮任過職,晚年還受康同璧之托,整理過康有為的資料,但未竟而逝。

洪凌從小就愛畫畫,“上幼兒園時就是班裡畫得最好的”。上初二時,他無意間發現外公留下的《故宮周刊》,當時外祖母差點拿去賣廢紙。這堆刊物成了洪凌的山水啟蒙,因為其中印了大量的歷代名畫,范寬、董其昌、“四王”,洪凌的“第一口奶”很有質量。這一年,洪凌14歲,正式學畫也始於此時,母親給他找了個老師,教他國畫,“學畫花鳥,臨摹山水,但似乎不太盡興”。16歲時,洪凌第一次看見油畫:“我母親有一本筆記本,印了幾個彩頁,我一看,哇,這麼真實。裡面有拉斐爾的畫,看著真好。再一翻,還有人體,看著臉紅。後來就學油畫了。”

正當“文革”,洪凌學油畫不久就去大興縣插隊。很多知青不喜歡干農活,洪凌卻幾乎天天滿工,沒停過,也不偷懶,讓干什麼就干什麼。洪凌有勁,打麥子的時候,能扛一兩百斤的麻袋。冬天挖河,精壯勞力才能去,活重,伙食也好,頓頓吃饅頭,早上起來4個,中午5個,晚上4個,一天13個饅頭,少吃一個都不行。“有一天晚上不舒服,少吃了一個饅頭,第二天早上還是不舒服,又少吃一個。上工干活,7點鍾開工,結果干到快11點的時候,我是一點勁都沒有了,鐵鏟都拿不動,更別說挖土,不是生病,就是沒勁,能量沒有了,差兩個饅頭呢。那時候肚子裡沒油水,就是一層皮。”

幸運的是,1976年,“四人幫”垮臺,環境變得寬松,洪凌“被赦免上了大學”。學校老師跑了老遠到洪凌插隊的村裡,當場考試,讓洪凌畫頭像,還交了幾張平時的畫。老師回去以後在系裡說,這孩子的出身不屬於無產階級,也不屬於貧下中農,本不能成為工農兵學生,但是他全年都出工,表現很好,畫得也不錯。就這樣,洪凌趕上了最後一屆“工農兵大學”。

洪凌《水墨之十六》 紙本水墨 90×95cm 2015年

洪凌《松骨》 布面油畫 190×250cm 2014年

洪凌《窅然空寂》 布面油畫 250×190cm×3 2014年

洪凌《野山》 布面油畫 180×190cm 1988年

洪凌《玉雪成春》 布面油畫 160×250cm 2014年

10年讀懂現代,20年讀懂母體

雖然在學校接受的是蘇式油畫教育,但洪凌對現代派油畫的了解比很多人都早。翻譯家葉汝璉是父親的朋友,也成了洪凌的朋友,他在上世紀70年代末就嚮洪凌介紹過梵•高、塞尚和畢加索的作品。洪凌早期的現代油畫實踐集中在表現主義方嚮上,但洪凌的表現主義從沒有走到猙獰、劇烈中去,他筆下的風景總是觸摸式的,而不是撕扯的。

洪凌對世界的理解是溫厚的,他不喜歡極端,也不追逐前衛。30年前“85新潮”如火如荼的時候,他基本上沒什麼感覺。但出風頭的展覽洪凌也沒少參加,如1988年的“首屆中國油畫人體藝術大展”、1989年的“8人油畫展”,都是現當代美術史上的重要展覽,他還參加過1997年的“威尼斯雙年展”。1980年代末,洪凌一度畫起了抽象,在當時的中國,繪畫能走到抽象,已經算走到最前端了,洪凌卻突然在此時轉身,回到山水,讓很多人大惑不解。

對洪凌來說,這種轉變卻有著明確動因:表現主義那種血淋淋的表達讓他覺得別扭,那不是他的真實體認;而抽象繪畫又讓他感到“一腳踩空了”。轉嚮山水是個尋找根基的過程,這個根基,還要能同時安頓個人體驗和文化認知,所以洪凌更愿意把自己現在的創作放在中國的“山水”系統中,而不用“風景”這一稱謂。在皈依山水文化之前,洪凌畫過很多風景寫生,與畫人比起來,他的畫筆與自然的契合度更高。

1990年前後,洪凌拿出了第一階段油畫山水的成果,請美術史論系的老師過來討論。支持和反對的都有,支持者認為洪凌可能會開辟出一條新路,反對者覺得如果洪凌在表現主義的道路上繼續走下去,可能更容易出成績。洪凌把《野山》《寒雪》《初夏》稱作自己轉嚮山水後第一階段的三部曲,雖然油畫和中國意蘊的結合還有些生硬,《野山》的構圖裡還有明顯的國畫圖式,但到了《初夏》和《寒雪》,洪凌已經形成一套基本方式,圖式的展現已經讓位於內在精神的追索。

其實,洪凌在1990年代初還吃不太準,不知道這條路走不走得通,因為畢竟沒人這麼做過,但既然有人支持,就繼續試試看。正是在這個節骨眼上,洪凌做出了那個瘋狂的決定——在黃山建工作室。在黃山畫畫,一得山水滋養,二不用像在北京那樣整日被各種潮流干擾。洪凌能堅定下來,也多虧有這片自然做靠山,正如他在《黃山筆記》裡所寫:“如果我在繪畫中,由於稚嫩,由於惶恐,由於畏懼,不斷地跌倒,將我扶起來的則是萬千重山。”

然而,信念完成不了藝術,特別是畫山水,最講工夫;要把山水帶入現代程序,則更吃工夫。“現代藝術的端口是慢慢進來的,而你面對的又是山水——中國多少代人耕耘的這塊母體,沒有十年二十年是讀不懂的。你既要讀古人,又要對現代有認識,同時要養心養氣”,洪凌說,做這樣一件事,“肯定要有點憨勁”。

這股憨勁支撐了洪凌20年。1997年以後,洪凌吸收了格列柯、趙無極的技巧,同時把抽象表現主義的方法引入自己的創作,開始使用潑灑,更大膽,畫面更自由、隨機,讓筆墨沖撞、流動起來,手法日趨豐富,“整個畫面逐漸進入了打開的狀態”。

20年來,洪凌的油畫山水之路越走越自由,懷疑和否定越來越少,重視和激賞越來越多。2012年倫敦亞洲藝術周期間,洪凌在倫敦亞洲藝術基金會辦展覽,展覽結束,就收到了一份邀請,年屆八旬的基金會主席約翰•博伊(Sir John Boyd)邀請他喝下午茶。博伊的秘書告訴洪凌,基金會天天有展覽,但老爺子從來沒約見過藝術家。二人見面,博伊上來就說,我們知道的中國藝術家都是徐冰那樣的,他們的藝術都是受我們西方的影響,但“你的畫,只有中國人能畫”。

洪凌藝術探索的特殊性,使人們很難從藝術史的角度給它一個位置,但相關的爭論已經出現。洪凌對這些爭論選擇不聞不問:“我畫畫不是沖著美術史,跟美術史沒有關系。我只是選擇一種生活方式,過一輩子,和我自己的生命和工作有關系。”

Art289 對話 洪凌

在黃山腳下學會品讀自然

Art289:一年有多少時間待在“洪廬”?

洪凌:我剛建好房子的時候大概是半年,因為那時還要在中央美術學院教課半年。後來有時會出國,或者有些別的事情,所以我以前大概一年中有4至6個月待在這裡。

Art289:現在呢?

洪凌:大概從五六年前,我每年要待上七八個月,除了教書,基本上都在這裡。因為這段時間展覽做得比較多,所以畫畫時間也多,而且這幾年的狀態比較好,很想畫。

我在這裡的生活基本上變成了獨居式的,但來往的朋友比較多,朋友來了,就可以住在這兒,徹夜長談,在這裡廝混。雖然看起來我是選擇了鄉下,但是它反而變成了一個聚集地。

Art289:房子剛建好的時候什麼情景?

洪凌:剛建好的時候,這麼大的房子就我一個人,沒有別人了。晚上房子用的木頭受力不同,它會響,經常嚇我一跳。我那個時候特別好玩,種了滿園子菊花。秋天的時候,一場又一場雨,菊花被淋得趴在地上,蓬頭垢面的。那時候我一個人住在這,凍得直哆嗦,也沒有朋友,看著非常傷感。

Art289:這裡自然環境還是比北京好些。

洪凌:我除了在北京上課以外,吃的、喝的、呼吸的空氣都是這邊的,看到的自然山水也是這邊的,基本上是被這塊山水養育著,要不然堅持不下來。

Art289:是不是在這裡畫了很多寫生?

洪凌:原來多,拎上畫箱、開著車就出去畫,畫了很多。但後來我逐漸養成了一種真正去讀、去品的方式。

老實說,我都沒法教學生,他們就是拎著箱子在寫生。我說你們多去看看,但他們不知道怎麼畫,視覺的記憶力沒練出來。為什麼要靠視覺記憶力?因為你在品讀自然的過程中,它這個活體最後要進入你,產生影響。你看了以後,會有一個在冥想中的幻化的過程,會在你腦子裡形成一個新的、綜合的東西,再由你的心表達出來,加入你自己的東西。

我們中國文化中很重要的一個觀念就是“萬物皆生命”,你不是作為一個主體在觀看一個客體,你也是一個有靈性的生命。靈性共通的時候,叫“天人合一”,這個過程不分你我,已經融為一體。

兩種文化的碰撞就像兩支足球隊

Art289:這麼多年,如果你壓根在這裡待著也就算了,但你又在北京教書,那裡的藝術現場每天都發生很多事情,出現各種言論,這種東西會對你產生影響嗎?

洪凌:如果大家都去主流、都去核心、都去振蕩,總得有一兩個人安靜下來做一些跟前面銜接的事情。藝術說到底,其實由你是一個什麼樣的人,決定了你可以做什麼樣的事,你心無旁鶩地一直做下去就是了,其他的事情,你大可不必管。我們這個藝術生態裡有徐冰,有蔡國強就夠了,你干嗎去湊那個熱鬧,因為你不是那樣的人。

Art289:你說宋代的繪畫是集體唱著一首圣歌,有王氣,這個王氣該怎麼理解?

洪凌:雖然朝代一直都在更替,皇帝也換了一個又一個,但是儒家的這套東西都在,人心也都在。

在宋代,人們內心有一個核心的東西,共同的東西,而“自我”被消解、淡忘,他們會融入那個文化整體。你看宋代這些人畫畫都差不多,都在一個樂譜上,大家為一個旋律不斷地補充,每個人只是一個小的變化,但是都為了大的核心用心地唱著同一首圣歌。

到了元以後,人分幾等了,原來大家都是一樣的,一個國家所有的東西是完整而和諧的,突然蒙古人和滿人都高人一等了,主體就破碎了,宋代的王氣,包括圣歌一樣的聲音,他們聽不到。

Art289:你在學院裡似乎沒接受過專門的傳統藝術訓練,學的是油畫?

洪凌:我最早學的是中國畫,但不是在學校,後來就學油畫。

西方文化對中國文化的影響,我們從最初的抵製到自覺,再到瘋狂,最後變得完全沒有任何抵抗力,甚至沒有任何選擇,整個過程從晚清,也就是“五四”運動起到現在,將近一百年。

西方文化大舉進入的時候,影響的層面太寬了,因為我們一直憋著,閉關鎖國。一次是清朝的閉關鎖國,接下來有了民國的大辯論,但1949年以後,又開始閉關鎖國。不過1949年的閉關鎖國,開了一個口子,受到蘇聯的影響,但其實還是西方的。

我們很長一段時間處在一個很奇特的文化狀態,西方文化進入中國這個時機,剛好是我們最混亂最弱的時候。如果中國當時是強盛的,對西方文化自然就沒有那麼強的抵觸。

Art289:如果我們自身的文化消化能力還在?

洪凌:對,如果消化能力還在,我們還可以跟它正面碰撞,最後可以形成一個非常大的、燦爛的局面,因為我們的文化參與進來了,被激活了。但是我們與這個局面失之交臂了,所以挺悲哀的,這也是人類的悲哀。現在我們就是全面吸收,在短短的時間裡面,就藝術來講, 我們連繪畫還沒有跟它碰撞好,多媒體、行為、裝置就都進來了。

我寫生、畫油畫、教書那麼多年,用的都是西方文化裡的那套東西,當我們跟西方碰面的時候,它是那麼龐大,我們讓他們進來的時候,必須把它切成蛋糕,你要一塊,他分一塊。

而現在的人都去取同一塊蛋糕——我們叫做“現代”、“前衛”的那塊蛋糕。就像踢足球一樣,那邊是後衛中場前鋒,我這邊也應該是後衛中場前鋒,兩相博弈的時候,心態也會好些。我們中國人現在的心態是都想當前鋒,沒有人去當守門員,又沒有中間的傳遞者,都想踢臨門那一腳,能不被打成篩子?

Art289:問題也不全出在創作者這裡,我們現在文化體製也成問題。

洪凌:買畫的人懂畫,欣賞你的藝術,美術館、博物館有正常的分析和評價系統,好的東西能夠進去,這才是一個健康的文化體製。而在一種非正常的狀態下,所有的東西都是虛的、打問號的。買畫的人未必喜歡你的畫,可能更喜歡錢,進入博物館、美術館的藏品可能都是靠關系。